NICO ESPAÑOL

BIENVENIDOS A ESTE ESPACIO, DONDE PUEDEN APRENDER, DIVERTIRSE Y PARTICIPAR.

martes, 29 de julio de 2025

domingo, 27 de abril de 2025

TEXTO ARGUMENTATIVO (2)

El texto argumentativo Es aquel texto en el que

defiende sus ideas, ya sea a favor o en contra de un tema (intenta convencer,

cambiar o reforzar) para defender su punto de vista (tesis) y expresar sus

razones (argumentos).

El texto argumentativo responde a la

pregunta ¿qué pienso?, y lo podemos encontrar en artículos de opinión o

críticas.

Elementos

del texto argumentativo

Tema Asunto del que se habla o se discute. No

afirma, ni niega

Tesis Expone la posición personal sobre el tema

(postura).

Argumento Son las ideas que justifican, aclaran, o fundamentan la opinión del autor (tesis).

Muchas veces tienes que dar cuenta de lo

que piensas, razonando y argumentando tus opiniones. Los textos argumentativos

te ayudan a entender lo que piensan otras personas; también te sirven para

expresar tus ideas y ser convincente

·

Argumentos

emotivos-afectivos. Son

aquellos que pretenden generar empatía y convencer a través de las emociones y

los sentimientos.

·

Argumentos

racionales. Son

aquellos que apelan a la capacidad de pensamiento lógico del receptor.

Luego se desarrollará el contenido

propiamente dicho, con la ayuda de determinados recursos o estrategias

lingüísticas a fin de sostener la hipótesis, como:

·

La

analogía. Consiste

en el paralelismo o relación de semejanza entre dos elementos a simple vista,

diferentes.

·

Los

datos estadísticos. Consiste

en la información numérica confiable que puede ser comparada y analizada.

·

La

ejemplificación. Consiste

en brindar ejemplos de la vida cotidiana, que representen el tema expuesto en

la tesis.

·

La

cita textual o directa. Consiste

en una transcripción fiel de las palabras de un autor o documento publicado y

la frase completa se redacta entre comillas.

La estructura de un texto argumentativo consta de tres partes:

• La introducción. Se refiere a una breve descripción de la tesis o idea fundamental, a fin de introducir al lector en el tema y en un contexto determinado para luego poder desarrollar los argumentos en el resto del escrito.

• El cuerpo de la argumentación. Se refiere al desarrollo de la

tesis propiamente dicha, haciendo uso de los diferentes recursos lingüísticos.

El objetivo es convencer al lector, por eso la información deberá ser clara,

estar ordenada y tener un sentido o coherencia.

• La conclusión. Se refiere a la última parte del escrito

(que puede constar de varios párrafos) en la que se justifica de manera concisa

la hipótesis planteada. Es decir, se expresa un razonamiento lógico que le da

un sentido a todos los argumentos mencionados.

¿Cómo Crear un Texto Argumentativo?

Fuente: https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/#ixzz6MhLmjjFX

Ver ejemplos AQUÍ

Ahora te toca a tí. Escoge uno de los siguientes temas y escribe un texto argumentativo.

1. Redes Sociales

Impacto en jóvenes.

2. Voto

Importancia en democracia.

3. Bulingüismo

sábado, 19 de abril de 2025

EL SURREALISMO

HISTORIA Y

DESARROLLO DEL SURREALISMO Este movimiento surge después de la Primera Guerra

Mundial, en Francia, específicamente en el año 1924, con la publicación del

Primer Manifiesto Surrealista de André Breton.

Pintura de Michael Cheval

Este movimiento es conocido como el movimiento

de lo irracional y lo inconsciente; en la publicación del Primer Manifiesto

Surrealista, Breton manifiesta que el surrealismo es la instauración de una

nueva tendencia que buscaba sobrepasar la realidad y llegar a una renovación de

todos los valores culturales, morales y científicos por medio del inconsciente.

Es por esto que el ideal del surrealismo se basa en las teorías de Sigmund

Freud, quien había descubierto el inconsciente, la región de la mente del ser

humano que no se puede controlar con la razón. Esa región que es mucho más

importante y poderosa que la razón, según Freud, es de donde nacen los deseos

más profundos, los sueños (cuando se duerme o cuando surge la imaginación) y la

vida sexual. Según estas teorías psicoanalíticas, el ser humano reprime el

inconsciente porque en el están los deseos que no son aceptados socialmente.

Basado en los

planteamientos de Freud, Breton concluye que el inconsciente es lo que

realmente el término fue inventado por Apollinaire (escritor francés, en 1917 y

se popularizó en la revista “Littérature”, fundada en 1919 por André Breton,

Louis Aragon, Philippe Soupault y Paul Eluard, todos escritores que buscaban

encontrar las respuestas a sus interrogantes y así poder entender desde una

perspectiva diferente las razones que propiciaron el que en aquellos tiempos la

humanidad tuviera que vivir bajo el caos imperante y la crueldad de la guerra. Está

en contacto con el mundo real y que la razón sirve solo para despersonalizar a

las personas. Finalmente, basado en estos planteamientos y en la situación de

conflictos bélicos que están ocurriendo en Europa (Primera Guerra Mundial),

André Breton decide iniciar un nuevo movimiento y de ahí surge el surrealismo.

Es la búsqueda de hacer un mundo más humanitario, y como el poder de la razón

es lo que lleva al caos y a la crueldad, Breton decide que la mejor manera de

hacer un cambio radical en la sociedad es provocando que todas las personas

dejen de guiarse por la razón y comiencen a actuar según les dicte su

inconsciente.

EL SURREALISMO

LITERARIO

En la literatura el

surrealismo surge como el resultado de una visión más integral de la naturaleza

del creador y de una liberación total del hombre. Supuso una gran revolución en

el lenguaje y la aportación de nuevas técnicas de escritura, creando así una

nueva expresión poética denominada como “versículo” (un verso de extensión

indefinida sin rima que se sostiene únicamente por la cohesión interna de su

ritmo). Al no asumir la temática general, las fuentes de inspiración provenían

de la represión psicológica y social. Los recursos utilizados para la escritura

también fueron la trascripción de sueños, la escritura automática o psicografía

(es una forma de hacer que aflore el subconsciente. Consiste en situar el lápiz

sobre el papel y empezar a escribir, dejando fluir los pensamientos sin ninguna

coerción moral, social ni de ningún tipo) y procedimientos metafóricos nuevos

como la imagen visionaria.

Características del

Surrealismo Literario:

Ø La principal

técnica empleada para la escritura es la escritura automática, la cual consiste

en situar un lápiz sobre papel y comenzar a escribir, dejando fluir los

pensamientos del inconsciente.

Ø Para promover la

salud mental psicoanalítica, se recurre a la crueldad y al humor negro con el

fin de destruir todo matiz sentimentalista y racional.

Ø A pesar de ser

constructivo, no le interesa ni los aspectos de la conducta moral humana ni las

manifestaciones, porque busca profundizar en lo irracional de la vida.

Imágen de : : https://www.timetoast.com/timelines/poemas- surrealismo

domingo, 9 de marzo de 2025

LA RESEÑA

El objetivo de una reseña es informar y persuadir de manera argumentada al lector

Es común que leamos reseñas para decidir si vale la pena leer un libro, ver una película, ir a una obra de teatro o comprar un disco. Luego de tomar la decisión y enfrentarnos directamente con la obra, valoramos si dicha reseña era buena o mala. Pero, ¿qué hace que una reseña sea buena? ¿Cómo podemos hacer una reseña?

Para comenzar debemos tener claro que la

reseña es un texto breve que proporciona un panorama general sobre una obra y

hace, al mismo tiempo, una valoración crítica de la misma. Por esto, es muy

importante que la reseña sea objetiva, es decir, que el autor tenga el

conocimiento y criterio suficientes para ofrecer una presentación y una

apreciación de la obra lo suficientemente amplias, a fin de que El lector pueda

hacerse una idea general de la misma. Así, podemos decir que el objetivo que se

persigue al hacer una reseña es informar y persuadir de manera argumentada al

lector.

ANTES DE ESCRIBIR

Para elaborar una reseña, es importante tener en cuenta que emitir un juicio sobre una obra necesita un profundo conocimiento y entendimiento de la misma, por ello es importante tener en cuenta algunas recomendaciones:

· Hay que leer el texto completo, incluyendo la contraportada, el índice (que muestra su estructura) y la introducción.

- · Durante

la lectura es recomendable tomar apuntes, tanto del texto mismo como de las

sensaciones y reflexiones que produce en nosotros.

- · Es

importante identificar cuál es el objetivo que persigue el autor con la obra y

pensar si fue alcanzado.

- · El

contexto en el que la obra es creada puede ofrecernos perspectivas de análisis

diversas, por lo que es bueno documentarlo.

- · En

ocasiones, resulta valioso conocer un poco más del autor, las fuentes que

emplea, su método de trabajo.

- · Cuando escribimos, debemos pensar en nuestros lectores, que para el caso de las reseñas conforman un público muy amplio. Pueden interesarse en la obra o si ya la leyeron o vieron, quieren contratar su opinión con la nuestra.

Durante todo el proceso, hay que

reflexionar sobre los logros, aciertos y desaciertos de la obra para poder

tomar una posición y emitir un juicio o valoración de la misma.

Existen varios tipos de reseña : crítica,

analítica, literaria, narrativa, informativa, literaria e bibliográfica. EXPLICACIÓN AQUÍ

PARTES DE LA RESEÑA

|

INTRODUCCIÓN |

El párrafo de introducción debe incluir: • Información bibliográfica del trabajo que se está

reseñando: - El título

de la obra – Nombre del autor - Editorial - Lugar y

fecha de publicación • Tema general de la obra • Posición

del autor de la obra • Público al

que está dirigida la obra (niños, jóvenes, adultos, especialistas en algún

campo). • Corta frase que resuma la opinión sobre la obra de

quien la reseña (el crítico). |

|

CUERPO |

Deben ser al menos dos párrafos que incluyen:

Resumen: • Un corto

resumen del libro u obra. - Para obras de ficción: detalles sobre los

personajes, el escenario y la trama, ¡sin contar el final! - Para obras

de no-ficción: explicación de los puntos principales. - Para

poesía: el estilo, el lenguaje y el tema. - Opinión personal: • Material o evidencia concreta del libro que

respalde la opinión del crítico. Considera: - ¿La obra ha alcanzado su propósito? (leer prólogo del libro). - ¿Qué contribuciones o aportes hace la obra al campo? - ¿El estilo de escritura es claro y efectivo? Puede también incluir: - Comparación y contraste con piezas similares. - Conexiones con tendencias literarias. - Información sobre el autor y sus trabajos previos. |

|

CONCLUSIÓN |

La conclusión debe: • Reiterar

los puntos principales que el crítico ha presentado. • Dejar en el lector una clara y memorable impresión

de la obra reseñada. • Recomendar o no la obra y decir a qué tipo de

público podría interesarle. |

|

|

Tomado de Lenguaje, unidad 2; www.Colombiaaprende.com |

Fuentes:

UNIVERSIDAD CENTRAL, Departamento de Comunicación y Publicidad. TU LENGUA. Págs. 48,49,52,53.

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/L/index.html

https://www.aceprensa.com/resenas-cine-series/jurassic-world-dominion/

domingo, 9 de abril de 2023

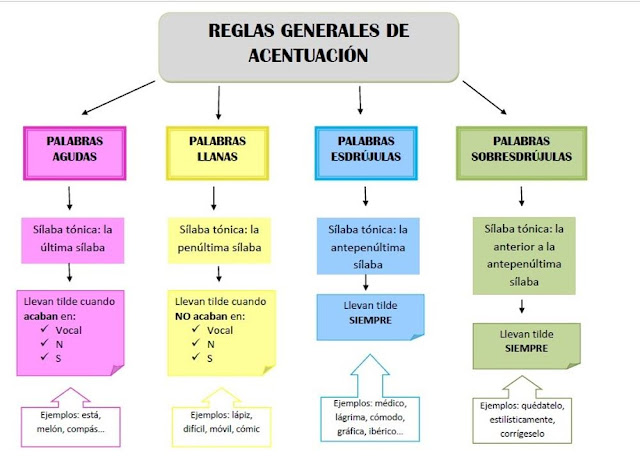

NORMAS DE ACENTUACIÓN

Hola chic@s!

Para tildar correctamente las palabras, debemos recordar tres claves básicas que nos enseñaron en la primaria.

La primera es saber dividir correctamente las palabras en sílabas. ejemplos:

estudiante; ES TU DIAN TE

ortografía: OR TO GRA FÍ A

tilde: TIL DE

acento: A CEN TO

sílaba: SÍ LA BA

tónica: TÓ NI CA

practicar: PRAC TI CAR

La segunda clave es identificar cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza, es decir , ubicar la SÍLABA TÓNICA

studiante; ES TU DIAN TE

ortografía: OR TO GRA FÍ A

tilde: TIL DE

acento: A CEN TO

sílaba: SÍ LA BA

tónica: TÓ NI CA

practicar: PRAC TI CAR

La tercera clave es muy importante, aprenderte las reglas básicas de acentuación

Necesitan tilde:

– Palabras agudas (sílaba tónica la última) que terminan en vocal, –n o -s ( sofá, atención, compás).

– Palabras llanas (sílaba tónica la penúltima) que NO TERMINAN en vocal, -n o –s (hábil, ámbar).

– palabras esdrújulas (sílaba tónica la antepenúltima) (lógico).

– Los monosílabos no llevan tilde salvo para indicar diferencias gramaticales: él (Pronombre); el (Articulo); mí (Pronombre); mi (Adjectivo Posesivo); dé (verbo dar), de (preposición).

Acentuación: diptongos y triptongos

– Se pone tilde en los diptongos con una vocal abierta (a-e-o): bailéis (si hay dos vocales cerradas (i-u), la tilde se pone sobre la segunda: cuídalo).

– En los triptongos, la tilde se coloca sobre la vocal abierta: esquiáis.

Acentuación de hiatos

– Las palabras que presentan un hiato siguen las reglas de acentuación: poeta (llana) o león (aguda).

– Se excluyen palabras donde el acento cae sobre la vocal cerrada (i-u) del hiato, aunque sean llanas y acaben en vocal: día, baúl, caída, María, tenìa...etc.

HORA DE PRACTICAR

Juega con las diferentes plantillas y diviértete aprendiendo AQUÍ

jueves, 27 de mayo de 2021

SITIOS TURÍSTICOS MÉXICO. CAPÍTULO CINCO

martes, 23 de marzo de 2021

TRADICIÓN ORAL REGIONAL, NACIONAL Y UNIVERSAL

EL REFRANERO

domingo, 28 de febrero de 2021

lunes, 8 de febrero de 2021

EL CUENTO DE LA ISLA DESCONOCIDA

El cuento

de la isla desconocida, de José Saramago (Fragmento)

Un hombre

llamó a la puerta del rey y le dijo, Dame un barco. La casa del rey tenía muchas

más puertas, pero aquélla era la de las peticiones. Como el rey se pasaba todo

el tiempo sentado ante la puerta de los obsequios (entiéndase, los obsequios

que le entregaban a él), cada vez que oía que alguien llamaba a la puerta de

las peticiones se hacía el desentendido, y sólo cuando el continuo repiquetear

de la aldaba de bronce subía a un tono, más que notorio, escandaloso,

impidiendo el sosiego de los vecinos (las personas comenzaban a murmurar, Qué

rey tenemos, que no atiende), daba orden al primer secretario para que fuera a

ver lo que quería el impetrante, que no había manera de que se callara.

Entonces, el primer secretario llamaba al segundo secretario, éste llamaba al

tercero, que mandaba al primer ayudante, que a su vez mandaba al segundo, y así

hasta llegar a la mujer de la limpieza que, no teniendo en quién mandar,

entreabría la puerta de las peticiones y preguntaba por el resquicio, Y tú qué

quieres. El suplicante decía a lo que venía, o sea, pedía lo que tenía que

pedir, después se instalaba en un canto de la puerta, a la espera de que el

requerimiento hiciese, de uno en uno, el camino contrario, hasta llegar al rey.

Ocupado como siempre estaba con los obsequios, el rey demoraba la respuesta, y

ya no era pequeña señal de atención al bienestar y felicidad del pueblo cuando

pedía un informe fundamentado por escrito al primer secretario que, excusado

será decirlo, pasaba el encargo al segundo secretario, éste al tercero,

sucesivamente, hasta llegar otra vez a la mujer de la limpieza, que opinaba sí

o no de acuerdo con el humor con que se hubiera levantado.

Sin

embargo, en el caso del hombre que quería un barco, las cosas no ocurrieron

así. Cuando la mujer de la limpieza le preguntó por el resquicio de la puerta,

Y tú qué quieres, el hombre, en vez de pedir, como era la costumbre de todos,

un título, una condecoración, o simplemente dinero, respondió. Quiero hablar

con el rey, Ya sabes que el rey no puede venir, está en la puerta de los

obsequios, respondió la mujer, Pues entonces ve y dile que no me iré de aquí

hasta que él venga personalmente para saber lo que quiero, remató el hombre, y

se tumbó todo lo largo que era en el rellano, tapándose con una manta porque

hacía frío. Entrar y salir sólo pasándole por encima. Ahora, bien, esto suponía

un enorme problema, si tenemos en consideración que, de acuerdo con la

pragmática de las puertas, sólo se puede atender a un suplicante cada vez, de

donde resulta que mientras haya alguien esperando una respuesta, ninguna otra

persona podrá aproximarse para exponer sus necesidades o sus ambiciones. A

primera vista, quien ganaba con este artículo del reglamento era el rey, puesto

que al ser menos numerosa la gente que venía a incomodarlo con lamentos, más

tiempo tenía, y más sosiego, para recibir, contemplar y guardar los obsequios.

A segunda vista, sin embargo, el rey perdía, y mucho, porque las protestas

públicas, al notarse que la respuesta tardaba más de lo que era justo,

aumentaban gravemente el descontento social, lo que, a su vez, tenía inmediatas

y negativas consecuencias en el flujo de obsequios. En el caso que estamos

narrando, el resultado de la ponderación entre los beneficios y los perjuicios

fue que el rey, al cabo de tres días, y en real persona, se acercó a la puerta

de las peticiones, para saber lo que quería el entrometido que se había negado

a encaminar el requerimiento por las pertinentes vías burocráticas. Abre la

puerta, dijo el rey a la mujer de la limpieza, y ella preguntó, Toda o sólo un

poco.